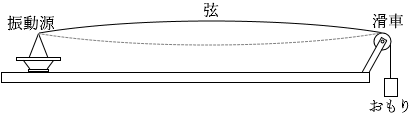

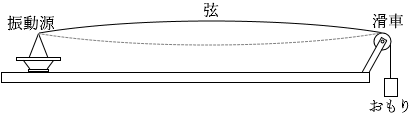

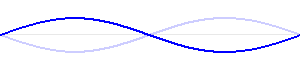

図1のように、振動源に取り付けられた弦が、おもりと滑車を用いて張力が一定になるように張られている。振動源の振動数が 110Hz のとき、図1のような基本振動の定常波が現れる。振動数を 250Hz から徐々に大きくしていくとき、はじめて定常波が現れるのは振動数がいくらのときか。ただし、振動源と滑車の位置には節ができるものとする。

#センター15本試物理基礎

図1のように、振動源に取り付けられた弦が、おもりと滑車を用いて張力が一定になるように張られている。振動源の振動数が 110Hz のとき、図1のような基本振動の定常波が現れる。振動数を 250Hz から徐々に大きくしていくとき、はじめて定常波が現れるのは振動数がいくらのときか。ただし、振動源と滑車の位置には節ができるものとする。

#センター15本試物理基礎

張力が一定なので、弦を伝わる波の速さも一定です。

波の速さは振動数と波長を掛けたものであるから、波の速さが一定であれば、振動数と波長は反比例します。

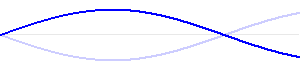

110Hz のとき、基本振動(1波長は左図の倍)

147Hz くらいのとき(定常波はできない)

183Hz くらいのとき

220Hz のとき、2倍振動(左図は1波長)

257Hz くらいのとき

293Hz くらいのとき

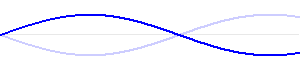

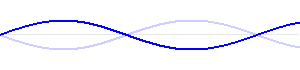

330Hz のとき、3倍振動

367Hz くらいのとき

250Hz から徐々に大きくしていくと、 330Hz のときにはじめて定常波ができます。このときの振動は3倍振動です。